目次

凡例:緑字は訳注 薄紫字は音源に関する注

43章 フィレンツェのこと、葬送の情景のこと、ラ・ベラ・スポジーナ[美しき新妻]のこと、快活なフィレンツェ人のこと、ローディのこと、ミラノのこと、カノビアーナ劇場のこと、イタリアの聴衆のこと、イタリア人の音楽性の生来の特質についての管見のこと[Préjugés sur l‘organisation musicale des Italiens]、彼らが陳腐な華々しさとヴォカリーズに抗いがたく魅了されていること、フランスへの帰還のこと

フランスに帰るという自分の切実な願望がまさに叶おうとしているのに、私はひどく物悲しい気分だった。そのようなイタリアとの別れに、何か厳かなものを感じた。自分の感情がよく理解できず、胸が塞いだ。特に、4度目の訪問となったフィレンツェの街の景観には、圧倒的な印象を受けた。芸術の女王であるこの街で過ごした2日の間に、あの知性溢れる画家、シュナヴァールが熱心に私を探しているが、出会えずにいると知らされた。ピッティ宮殿のギャラリーで私を二度も見つけそこね、泊まっているホテルにも訪ねてきたという。どうしても会いたいと話しているとのことだった。これほど卓越した芸術家が共感の証を示してくれていることは、私の心に大いに触れた。そこで今度は私の方で彼を探したが、同地を発つ前に彼の知己を得ることはできなかった。ついに彼とパリで会い、彼の精神の炯眼、明敏、明晰に触れることができたのは、それから5年も経ってからのことである。私はそのとき、彼に会うや、彼が自らの専門領域とは全く異なる音楽、詩のような分野を広く含む芸術全般についての非常に重要な問題の検討に役立てている、彼の知性の素晴らしさに驚嘆したのだった。

大聖堂(ドゥオーモ)を訪ねた日の夕方、堂内をくまなく歩き回り終え、一本の円柱の近くに腰を下ろして、広がりつつある暗がりを射し貫く壮麗な夕陽の光線の中を粒子が動く様を眺めようとしていたときのことである。僧侶らと燭台持ちの一行が、葬儀を執り行うため、身廊に入ってきた。私は彼らに近づくと、そこにいたフィレンツェ人の1人に、誰の葬儀が始まるのかを訊ねた。「エ・ウーナ・スポジーナ・モルタ・アル・メッゾ・ジョールノ!(È una sposina, morta al mezzo giorno![若奥方ですよ、昼に亡くなった!])男は、快活に答えた。祈祷は至って簡潔なもので、僧侶らは、祈り始めたときから早く切り上げたがっているようにみえた。その後、亡骸(なきがら)は覆い付きの担架のようなのものに載せられ、葬列が出発した。目指すは、あくる日、最終的に埋葬するまでの間、遺体を安置する場所である。私はそれを追った。燭台持ちの聖歌隊員らは、道すがら、たしかに曖昧な祈りの言葉をもごもごと申し訳程度に呟きはする。だが、彼らの主要な関心事は、故人の家族が彼らに持たせた大きな蝋燭(ろうそく)の蠟を、できるだけたくさん溶かし、舗道に落とすことだった。その理由は次のとおりである。残った蝋燭は、葬儀の後、教会に返さねばならない。ところが、この正直者のホタルたち(lucioli[フランス語のホタル(lociole)をイタリア語風に複数形にしたもの])は、それらをまるごと盗んでしまう勇気まではないので、彼らから目を離さずにいる一群の小さな子供たちと意を通じ、各自が持っている蝋燭の芯を大きく広げては、その蝋燭が融けた蠟を敷石の上に撒き散らすよう、それを傾けていたのである。悪童どもは、たちまち猛烈な一途さで突進すると、蠟のしずくをナイフで敷石から削り取り、絶えず成長する蠟の球に延ばして圧し付けていく。その結果、相当長い道のり(遺体安置所は、フィレンツェのいちばん端の地区の一つにある)が終わる頃には、この恥ずべき寄生虫のような子どもたち(indignes frelons)[語順と綴りをひと文字変えてfrelons indignésとすれば「怒ったスズメバチ」の意となって、突進する子どもたちのイメージに重なり、かつ、2種の昆虫(ホタルとハチ)のイメージが対置される。また、子どもたちが作る蠟の球のイメージが球形のハチの巣のイメージに重なる]は、かなりの量の葬儀用の蠟の備蓄を遂げているという訳である。気の毒な若奥方(スポジーナ)を最後の眠りの場所に送り届ける役目を担う、これらの薄幸な人々が胸に大切に抱く関心事とは、このようなものだったのである。

遺体安置所の出入り口に着くと、大聖堂で私の問いに答え、その後葬列に加わっていた、あの快活なフィレンツェ人が、不安げに成り行きを注視している私の姿を見て、近づいてきた。そして、フランス語らしき言葉で、私に言う。

「入りたい?」

「ええ。どうすればいいですか?」

「3パオリね。」

求められたとおり、私は銀貨を3枚、男の手に滑り込ませた。彼は暫しの間安置所の管理人のところへ話しに行き、私は中に通された。死者はすでに安置台に横たえられていた。長い白地のパーケール[目の詰んだ平織り綿布]のドレスが頸の周りと足元で結ばれ、ほぼ身体全体を覆っていた。・・・豊かに肩にかかる、半分だけ編まれた黒い髪。半ば閉じられた、大きな青い眼。小さな唇、悲しげな微笑。透き通るように白いうなじ。気高く純真な姿・・・。若い!・・本当に若い!・・・そして息絶えている!・・・「エ、ベラ![綺麗だ!]」笑顔を絶やさぬ件のイタリア人が、感嘆の声を上げる。彼は、彼女の顔立ちをさらによく私に見せようと、若く美しい気の毒な死者の頭を少し持ち上げ、いまなお筆舌に尽くせぬ優美さを湛えた額と頬とを慎み深く覆い隠そうと強情を張っているかにみえる彼女の髪を、汚れた手で取り除けた。と、彼はその手を乱暴に離し、彼女の頭が木製の台の上に落下するにまかせた。室内に衝撃音が響き渡る・・・冒涜的で乱暴なその音が、私の胸を引き裂いた・・・堪えきれず、私は瞬時に跪(ひざまず)き、神聖を汚された美しい人の手を取ると、贖罪の接吻でそれを覆った。私はそのとき、生涯を通じ最も痛切な苦悶の一つに襲われていた。フィレンツェの男は、依然、笑ったままである。・・・

が、突然、次のような考えが頭をよぎった。もし、彼女の夫が、先刻まで冷たかった彼の最愛の女(ひと)の貞淑な手が、いま見知らぬ若い男の接吻で温められるのを見たなら、どう思うだろうか?激しい不安と憤激に駆られ、彼が私をこの女性の秘密の愛人で、彼以上に彼女を愛し、彼女に忠実であるがゆえ、熱愛する女(ひと)の亡骸を前にシェークスピア的な悲嘆を吐露しようとやって来た者だと考えたとしても、無理のないことではないか?願わくは、その不幸な人の迷妄を解き給わんことを!・・・だが、彼がそのように誤解し、計り知れぬ苦痛を味わったとしても、それは当然の報いではあるまいか?・・・無精な配偶者よ!人にその者の愛する死せる女性を汝の生ける両腕から救い出させるがよい![Lymphatique époux ! laisse-t-on arracher de ses bras vivants la morte qu’on aime! 〜「あなたは生きているのだから、自分の妻に最後まで付き添うべきだった」との含みであろう。「(人)を死の手から救う(arracher(人)des bras de la mort)」との表現を下敷きに、「死者を(夫の)生の手から救う」との言い方をしているようである。なお、arracherには、「連れ去る」、「奪う」の意味があるから、主語onの内容として想定するものによっては、「あなたが妻を顧みないから、この薄幸な人は早世してしまったのだ」との含みも生じるかもしれない。]・・・

Addio! addio! bella sposa abbandonata! ombra dolente! adesso, forse, consolata! perdona ad un straniero le pie lagrime sulla pallida mano. Almen colui non ignora l’amore ostinato ne la religione della beltà.[イタリア語。「さらば!さらば!見棄てられた美しき新妻よ!悲しげな亡霊よ!おそらくはいま安らぎを得た女(ひと)よ!許されよ、血の気のないその手に、見知らぬ者が落とす、敬虔な涙を。少なくとも彼は、永続する愛、美しいものへの崇敬を、知らぬ者ではないのだ。」]

完全に打ちひしがれ、私はその場所を後にした。

「まあ!この本、死体の話ばかり!」本書を読まれる(読まれる方があったとして)[上流社会の]優雅なご婦人方から、私がこのように不吉なイメージを呈示し続けるのは、彼女らを困らせるためではないかとのお尋ねがあるかもしれない。もっともなご懸念だが、誓ってそうではない。私は、そのようなやり方でご婦人方を困らせることや、ハムレットのあの皮肉な頓呼(とんこ)法[話者がその場にいない人、物、概念に突然語りかける演劇の技法](l’ironique apostrophe d’Hamlet)を真似ることは、少しも望んでいない。死への特別な関心も、私は持っていない。生の方がはるかに好ましいからだ。私はただ、自分が強い印象を受けた様々な事柄の一部を語っている。そして、数あるそれらの話の中には、暗い色調のものもある。それだけのことである。とはいえ、[(『ハムレット』5幕1場に登場する)宮廷道化ヨリックの髑髏に]自分もまたいつかは必ず同じ姿になり果てるということを思い出させてもらったとしても、笑う気にはなれないというご婦人方のために[有名なこの場面で、ハムレットは、墓地で掘り出された道化ヨリックの髑髏に語りかけ(頓呼法)、その面相で高貴の婦人の部屋へ行き、「どんなに厚化粧をしたところで、所詮こんな顔で終わるのが落ち」、と話しかけ、彼女を笑わせるがいい、と言う]、次のことを申し添えておくとしよう。すなわち、私はもうこれ以上、彼女らに語るべき不吉な話題を持っていないから、化粧をしたり、つまらぬ音楽を聴いたり、ポルカを踊ったり、くだらぬおしゃべりをしたり、恋人を困らせたりする方がお好みに合うと仰るのでない限り(それも大いにあり得ることではあるが)、安心して読み続けていただいて差し支えない、と。

ローディ[ナポレオンがオーストリア軍を破った北イタリアの都市]を通る際は、あの有名な橋を訪れることが欠かせなかった。ナポレオンが雨のように降らせる砲弾の轟音と、敗走するオーストリア軍兵士の悲鳴が、いまなお聞こえるように感じられた。

実に素晴らしい時代だった。橋は閑散としていて、老人が1人、橋床の縁に腰掛けて釣りをしているだけだった。―― ああ、セント・ヘレナ島よ!・・・

ミラノでは、念のため、新作のオペラを観ておく必要があった。ちょうどその時、カノビアーナ劇場で、ドニゼッティの『愛の妙薬』が上演されていたのである。行ってみると、劇場内は、舞台に背を向け、大声でおしゃべりしている者ばかりだった。にもかかわらず、歌手たちは、盛んに身ぶり手ぶりをし、競い合って声を限りに叫んでいる。少なくとも、彼らが途方もなく大きな口を開けているのをみて、私はそう思った。というのも、客席の騒音のせいで、大太鼓以外の音は、まったく聞こえなかったからである。観客は、賭け事をしたり、ボックス席で食事したり、それぞれ好き勝手なことをしている。このような訳で、初めて聴く作品ではあったが、総譜のごく一部を聴くことすら期待できないことが分かり、早々に退去した。それでも、複数の人が私に請け合うのだが、イタリア人も、ときには音楽に耳を傾けるようだ。だが、いずれにせよ、ミラノ人にとって、音楽とは、巧みに歌われた独唱、2重唱、3重唱、それらそのまま[tel quels]のことであり、ナポリ人、ローマ人、フィレンツェ人、ジェノヴァ人にとっても、それは同じである。それ以外のものに対する彼らの態度は、嫌悪するか、無関心であるかの、どちらかに限られている。この毛嫌い(ces antipathies)は、たぶん先入観にすぎず、特に、(コーラスにせよオーケストラにせよ)大方の演奏が技量不足であることによるものだろう。それが、長く踏襲されてきている古い習慣の外にある種々の傑作を彼らが知ることを妨げているのである。彼らはたぶん、天賦の才をもった人々の飛翔に、ある程度の高みまで従うことさえ、これらの天才たちが深く根付いた習慣をあまり邪険に驚かさないように注意するなら、できると思われる。フィレンツェで『ギョーム・テル』[ロッシーニのオペラ]が大成功を収めたことが、この見方を裏付けている。スポンティーニの至高の傑作、ほかならぬあの『ヴェスタの巫女』も、25年前、ナポリで、一連の輝かしい公演が行われている。加えて、オーストリア支配下の諸都市では、彼らが日頃飽きるほど聴いている退屈なカヴァティーナとは全く異なる、ドイツ流の美しいハーモニーを聴こうと、熱心に軍楽隊の後を追う彼らの姿がみられる。それでも、おしなべて言えば、イタリアの人々は、音楽の物質的な効果だけに好意的評価を下し、外面の形しか把握しないということを、ありのままに認めない訳にはいかない。

ヨーロッパのすべての民族のうちで、イタリア人は、芸術の詩的な部分にも、いくらか高尚な奇抜なアイディアにも、最も心を動かされない人々であるとの見方に、私は強く傾いている。音楽は、イタリア人にとって感覚の歓びに過ぎず、それ以外の何ものでもない。この非常に優れた思惟の表出手段に対し、彼らは、料理法へのそれ以上の敬意を払うことはない。一皿のマカロニを味わうように、考えることはおろか、注意を払うことすらもなく、聴いてすぐになじむことができる作品を望んでいる。

我々フランス人も、音楽においては全く取るに足りず、凡庸であり、人気の歌姫がトリルや半音階を披露すれば、イタリア人と同じように劇場を拍手喝采で満たすに違いない一方、活気に満ちたコーラスや、素晴らしいオーケストラ伴奏が付されたレシタティフ(叙唱)は、気付かぬまま聞き流してしまう。それでも、フランスの聴衆は、少なくとも音楽に耳を傾けるし、作曲家の創意に気付かないことは、彼らの落ち度では決してない。これに対し、アルプスの向こう側[イタリア]の聴衆が音楽作品の上演中にみせる振る舞いは、芸術と芸術家にとって、あまりに屈辱的なもので、実際、イタリア人のためにオペラを書かされることと、サン・ドニ街の乾物屋で胡椒やシナモンを売ることを余儀なくされることとは、どちらに転んでも大差のないことだといってよい程である(原注1)。その上、彼らは、(あのアカデミーにおいてでさえも)それ以上にはなり得ない程の旧習墨守主義者(routiniers)、熱狂的愛好者(fanatiques)で、旋律のスタイル、和声、リズム、楽器法において行われる、いかなる小さな予期せぬ革新も、彼らを激しく怒らせる。それゆえ、ローマの音楽愛好家ら(ディレッタンティ)は、ロッシーニのオペラ『セヴィリアの理髪師』が初演された[1816年、ローマ・アルジェンティーナ劇場]とき、それが完璧にイタリア的な作品であったにもかかわらず、パイジェッロ[同題のオペラ『セヴィリアの理髪師』を1782年に作曲したイタリアの作曲家]と異なるやり方をした若いマエストロの思い上がりに、殴り倒さんばかりに腹を立てたのである。

だが、すべての改善の希望を虚しい幻想と感じさせ、イタリア人に特有な音楽への感性を、ガルとシュプルツハイムの所説[骨相学]に倣い、彼らの生来の特質[organisation]が不可避的にもたらすものだと思わせかねないものは、登場人物らを突き動かす様々に異なった感情に関わりなく、時や場所も考慮せず、一言で言えば常識に反して、ただ心を踊らせ、きらびやかで、華々しく、陽気なものだけを好む、彼らの頑固一徹な嗜好である。彼らの音楽は、絶えず笑っている(原注2)。たまたまドラマに影響され、ばかげた習慣に従わないことを自らに一瞬だけ許してしまった作曲家は、すぐ我に返り、声楽においてであれ、オーケストラにおいてであれ、ルラド、グルッペット、トリルその他の凡庸で些末な旋律装飾という、お決まりのスタイルに急いで戻っていく。だが、真情に発する音楽表現(accents vrais)のすぐ後にこのようなものを続けることは、ある種の揶揄のように感じられるものであり、オペラ・セリア[正歌劇。通例、古代の題材に基づく18世紀イタリアの歌劇〜小学館ランダムハウス英和大辞典第2版]に、パロディや風刺の外観を与えてしまうのである。

挙げようと思えば、その有名な実例に事欠くことはないだろう。一般的にのみ論じ、芸術に関する高次の問題は措くならば、何人かのフランスの作曲家がそれ以後取り入れ、イタリア人のなかではケルビーニとスポンティーニだけが拒絶し、ドイツ楽派はいまも無縁である、あの型にはまった不動の様式は、イタリアから持ち込まれたのではないだろうか?いったい、全く相反する熱情に駆られた4人の人物が、単一のアンサンブル作品の中で、皆が同じ旋律でそれぞれ異なる台詞を代わる代わる歌うのを聴くことや、それぞれが「おお我が愛する女(ひと)!」、「ああ血も凍る恐ろしさ!」、「わが胸は歓びに高鳴る!」、「私は怒りに我を忘れる!」と語るのに同じ一つの旋律を用いるのを聴くことが、音楽表現に対する感受性を備え、然るべく組織された[bien organisé]人々に、習慣として受け入れられるようなことが、あり得るだろうか。一定の人々がそうしているように、音楽はかなり曖昧な言語だから、怒りを表す語調(les inflexions)は、恐怖の表出にも、歓びの表出にも、愛の表出にも、同様に適していると考えてみよう。それは、そのような意見の持ち主が、感情を表出する音楽の様々に異なる性格(それが実在することは、他の人々にとっては、太陽が実在することと同程度に自明である)を他者に感じ取らせるために必要な感覚を欠いていることを明らかにするだけである。だが、この議論は、すでに幾度となく提起されており、蒸し返したところで収拾はつかないだろう。結論として、次の点だけを述べよう。私は、イタリア民族の音楽に対する感覚を長い間、些かの予断もなく調べた上で、イタリアの作曲家が歩んできた道は、イタリアの聴衆の気質[instincts]の、また、イタリアの作曲家にもほぼ明らかに認められる気質の、必然的な結果だと考えている。その気質は、ペルゴレージの時代にすでに姿を現しており、あまりにも有名な彼の『スターバト・マーテル[『悲しめる聖母は立てり』]』において、次の詩句に、一種のブラヴーラ[歌手の妙技を余すところなく発揮させるように作られたアリア〜小学館ロベール仏和大辞典]を、彼に書かせている[ブルーム(『回想録』本章注27)は、ベルリオーズがここで指摘する過剰な装飾は、作曲家によるものではなく、ベルリオーズが聴いた演奏で歌手が即興で行ったものだった可能性がある旨を指摘する]。

Et moerebat,

Et tremebat,

Cum videbat,

Nati poenas inclyti;

[ラテン語。「母(マリア)は、有名な息子(キリスト)の罰(を受ける姿)を見て、嘆き、震えた。」〜原詩と一致しない箇所があり、記憶に基づく引用とみられる(ブルーム前掲書)]

その気質は、マルティーニ、ベッカリーア、カルツァビージらの碩学をはじめ、多くの高邁な精神の持ち主から非難されてきたが、グルックの超人的な才能と、彼のオペラ、『オルフェウス(とエウリュディケ)』[仏語『オルフェとウリディス』]の途方もない成功をもってしても、変えることはできなかった。それは、歌手たちが維持し、また、それを受け一部の作曲家が聴衆の中に養い育ててきたもので、結局、イタリア人にとって、フランス人の生来のヴォードヴィル(軽喜劇)好きと同じように、もはや覆し得ないものなのである。アルプスの向こう側の住人たち[イタリア人]のハーモニーの感覚に関しては、よく話題にされるけれども、流布している話は、少なくとも誇張であると請け合うことができる。たしかに、ティヴォリとスビアコで、土地の一般の人々がかなり正確に2つの声部で歌うのを聴いたことはある。しかし、同じことは、この分野で特別な名声を得てはいない、南フランスでも、ごく普通にみられる。反対に、ローマでは、民衆が美しいイントネーションで歌うのを耳にする[surprendre une intonation harmonieuse dans la bouche du peuple]ことはなかった。平原地帯のペコラーリ(羊番たち)は、いかなる音階にも属さず、記譜することもおよそできない、動物の鳴き声のような、ある種の奇妙な声を持っている。彼らの原始的な歌には、トルコ人のそれと多くの類似点があるとされている。

街頭でコーラスが歌われるのを聞いたのは、トリノ[北イタリア、サルジニア王国(当時)の首都]が初めてだったが、その野外合唱団の隊員は、たいてい、足しげく劇場に通ううちに一定の素養を身に付けた音楽愛好家だった。その点に関してなら、パリにも、ピエモンテ地方の都[トリノのこと]に劣らず、そういう人たちは大勢いる。実際、私も、パリのリシュリュー通りが、真夜中に、かなりまともな和声で満たされるのを、何度も耳にしている。さらに、ピエモンテの合唱隊員たちのハーモニーには、いかなる訓練された耳にも非常に聞きづらく感じられるやり方で、並行5度の進行がちりばめられていたことも、指摘しておかねばらならない。

教会にオルガンがなく、住人に大都市との交流がないイタリアの小さな村々では、喧伝されているようなハーモニーの感覚は、期待すること自体愚かである。そのようなものは、少しも存在しない。ティヴォリのような町においてさえ、3度と6度の感覚を持っているように見受けられる、洒落た小歌(クープレ)を聞かせる二人の若者をみかけた一方、その数ヶ月後には、ある会衆が聖母マリアの連禱をユニゾンでがなり立てるのを聴き、そのあまりに出鱈目なやり方に、驚いたものである。

さらに、私は、このことを自分の出身地であるフランス・ドーフィネ地方の住人に音楽分野で名を成させようとして言うのではないし、むしろその反対に彼らドーフィネ人はあまねく音楽に関してはこの上なく無邪気な人々だと思うのであるが、それでも、同じ連禱の旋律でも、彼らの地域[ドーフィネ地方]で歌われているものは、穏やかで、哀願するようで、物悲しく、まさに聖母への祈りに似つかわしいものであると言わずにはいられない。これに対し、ティヴォリのそれは、衛兵隊の歌のようである。

比較できるよう、ここに双方を掲げる。

譜例 ティヴォリの聖歌

[歌詞(ラテン語):「暁の星、我らのために祈り給え」]

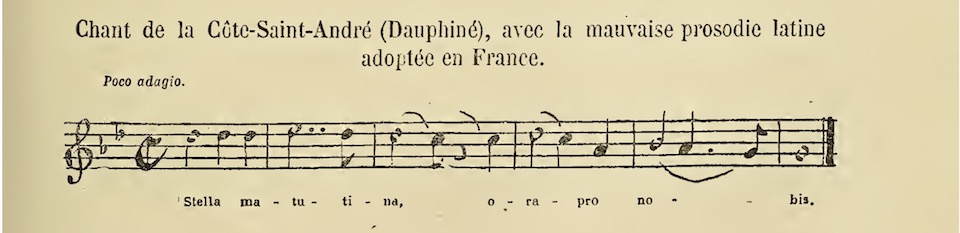

譜例 ラ・コート・サンタンドレ(ドーフィネ地方)の聖歌

(フランスで用いられているラテン語の稚拙なプロソディ[声楽で、歌詞の音節の強弱、長短などを音楽上のそれと一致させる技法〜小学館ロベール仏和大辞典]のまま)

イタリアにおいて、明らかに他国より多くみられるのは、美しい声である。それらはよく響き、鋭い(mordante)だけでなく、しなやかで、機敏である。それが、ヴォカリーズ(母音唱法)を容易にしつつ、すでに述べた聴衆の金ぴかなものへの生来の好みにも助長されて、次のようなものをもたらしたに相違ない。すなわち、美しい旋律を台無しにしてしまう、装飾(fioriture)への熱中(manie)。イタリア音楽のフレーズをどれも似たものにしてしまう、安易な歌唱スタイル。歌手たちに好き勝手な装飾を許し、その面白みのない頑固な画一性が、多くの聴き手を悩ませている、終結部のカデンツァ。この上なく悲しい場面においてさえ感じられる、あの絶え間ない喜劇的(ブッファ)なジャンルへの指向。そして最後に、旋律、和声、テンポ、リズム、楽器法、転調、ドラマ、演出、詩、脚本家、作曲家を、ことごとく歌手たちの辱められた隷属者にしてしまう、あの悪習のすべてである。

1832年5月12日、私はモン・スニ峠を降(くだ)り、少年時代、最良の時を過ごし、初めての情熱的な夢想が心を揺さぶりに来た場所、イゼール川が蛇行し、そしていまは最も美しい春の装いをしている、あの魅惑に満ちたグレジヴォーダン渓谷を再び目にした。懐かしいサン・テナールの岩塊(le vieux rocher de Saint-Eynard)があそこに・・・ステラ・モンティス[山の星]を仰ぎ見た、あの優美な砦があそこに・・・その下方、あの青い靄(もや)の向こうで、祖父の家が私に微笑みかけている。あの庭付きの家々、あの豊かな緑・・・すべてが魅惑的で、美しい。このような風景は、イタリアでは決してみられない!・・・だが、素朴な感激は、突然、胸を襲った、鋭い痛みに打ち砕かれた。私は、遠いパリのどよめきを聞いたと思った。

原注1/私なら乾物屋の仕事を選ぶ。

原注2/ベリーニと彼の模倣者たちの作品の一部は、例外としなければならない。これらの作品の性格は、反対に、主として悲嘆に暮れたもので、嘆き悲しみ、叫ぶ語調(l’accent)を持っている。これらの師匠は、あのばかげたスタイルには、伝統を完全には絶やしてしまわないように、時折立ち返るだけである。ドニゼッティの『ランメルモーアのルチア』の多くの部分を、感情表出に偽りのある作品の部類に含めるという不当な扱いも、私はしない。第2幕のフィナーレのアンサンブルの大曲、エドガルドの死の場面は、見事な悲壮味を持っている。ヴェルディの作品は、まだ聴いていない。(了)

訳注目次

1 譜例「ラ・コートの聖歌」の旋律

2 この章に関係する手紙

3 「ラ・ベラ・スポジーナ(美しき新妻)」のエピソード、ベルリオーズの叙述のスタイルについて(長文)

4 イタリアからの帰還経路、ベルリオーズが見たメランの景色について(長文)

訳注1/譜例「ラ・コートの聖歌」の旋律

この旋律は、『ファウストの劫罰』(1846年)4部18場「地獄への騎行」[全集CD11(16)]において、道端の十字架に跪いて祈る女性たち、子どもたちの斉唱(「サンクタ・マリア・オラ・プロ・ノビス(聖マリア、我らのために祈りたまえ)・・・」)に用いられている。

訳注2/この章に関係する手紙

(1)イタリアからの帰還の旅

1832年5月13日 フェルディナント・ヒラー宛(フィレンツェ発)

5月21日 母ベルリオーズ夫人宛(ミラノ発)

5月25日 アンベール・フェラン宛(トリノ発)

6月 1日 妹ナンシーから同アデール宛(グルノーブル発)

(2)「ラ・ベラ・スポジーナ(美しき新妻)」

1831年5月6日 トマ・グネほかパリの友人たち宛(ニース発)

訳注3/「ラ・ベラ・スポジーナ(美しき新妻)」のエピソード、ベルリオーズの叙述のスタイルについて

「ラ・ベラ・スポジーナ」のエピソードは、ベルリオーズのイマジネーションを強く刺激する出来事だったに違いない。この出来事があって間もない時期に彼がパリの友人たちに書いた手紙[訳注2(2)]には、(安置室のテーブル上の死者を前に)「僕はオフィーリアを想っていた」との言葉が(早くも〜詳細後述)見出される。この経験は、彼が1827年秋に観た英国のシェークスピア劇団のパリ公演の舞台のオフィーリア、ジュリエットのイメージと結びつき、1838年の劇的交響曲『ロメオとジュリエット』の「ジュリエットの葬送」及び「祈り(Invocation)」の音楽[全集CD4(10)、同(12)、YouTube: convoi funebre de julliette berlioz, invocaion romeo et julliette berlioz]、1842年のピアノ伴奏歌曲『オーフィリアの死』[同12(1)。YouTube: la mort d’ophelie berlioz(1848年のオーケストラ伴奏付き合唱曲版含む)]といった、彼のシェークスピア関連作品の成立に少なからず寄与した可能性がある。また、その影響は、『回想録』37章の結びの言葉、「おお、偉大なる強きイタリア、野生のイタリアよ!君は無頓着に忘れている、君の妹、芸術のイタリアを。『棺に横たわる美しきジュリエット』を。」の最後の句(友人オーギュスト・バルビエの詩句の引用)の選択にも見て取れる。ここでは、(仮死状態となって)棺に横たわるジュリエットのイメージが、芸術(ハイ・アート)を象徴するものとして、同章の語る「野生のイタリア」に対置されている。

さて、この出来事は、本書を読む限り、イタリアからの帰還の旅の途上、1832年5月のフィレンツェ滞在中のことだったとの印象を受ける。しかし、実際には、上記の友人たちへの手紙にあるとおり、1831年(4月11日〜この日付は、この手紙と同年4月12日のフェランへの手紙をあわせ読むことで特定できる)のフィレンツェでのことだった。

そうだとすると、イタリアからの帰還を語る本章でこのエピソードが語られているのは、ベルリオーズの記憶の混同によるものなのだろうか?恐らくそうではなく、むしろ明確な目的意識をもった選択の結果であろうと、訳者は推測している。以下、そのように考えられる理由、ベルリオーズがこのような叙述の仕方を採った目的について記してみたい。

まず、本章は『回想録』中、ベルリオーズがローマ賞受賞者としてイタリアに渡り、約1年4ヶ月間の同地滞在を経てフランスに帰るまでを扱った「イタリアの旅」全11章の結びに位置している。そして、続く44章では、帰国直後の生地ラ・コート滞在について、ローマでのエピソード(「法王庁の検閲」)を交えて簡単に触れた後、主にパリ帰着後の出来事、取り分け、シェークスピア女優、ハリエット・スミッソンとの結婚に至る経緯が語られる。この結婚は、言うまでもなく、彼の前半生(あるいはこの書物の前半)のクライマックスとも言うべき重要事であり、また、彼の生涯を通じ最もシェークスピア的な出来事の一つでもある。

そこでいま、このことを念頭に「イタリアの旅」最後の3つの章(41章から本43章まで)の叙述を振り返ってみよう。まず、41章では、ナポリからスビアコを目指す徒歩旅行の終わり近く、どこまでも続く広大な草原を進む場面で、そこで目にした悲しげな威厳を湛えた一羽のカラスに言寄せ、「そのカラスは[・・・]北へ飛び去った。・・・私は、長い間、それを目で追った。・・・そして、私の想いも、同じ方角に飛翔した。・・・英国へ・・・私は、あるシェークスピアの夢想に沈潜した。・・・」と記されていることが目にとまる。これは、名指しこそ避けているものの、「イタリアの旅」で初めての、英国劇団のパリ公演でオーフィリア、ジュリエットの役を演じた女優、ハリエット・スミッソンへの、そして彼女に対するベルリオーズの特別な感情への、明瞭な言及である。この章の結びの言葉、「時の流れと死が、こうした数々の奇怪な変容を、嗤(わら)っているに違いない!」もまた、死と生を仮借なく対置した『ハムレット』の有名な「墓掘り」の場面(5幕1場)を想起させ、シェークスピア的である。そしてその「墓掘り」の場面のイメージは、続く42章の冒頭、ローマのインフルエンザの犠牲者の埋葬を語る中で、今度は明確に呼び起される。さらに、この章では、ローマ郊外での狩猟を語る際にも、シェークスピアが想起される(「私は、プルタークが有名にし、シェークスピアが不滅にした数々の見事な戦闘が交えられた地を、その朝中、歩き回った。」)。こうして本章に入り、産褥で落命した美しい新妻(ラ・ベラ・スポジーナ)の葬儀が、絵画的、詩的に語られるのである。シェークスピアへの言及は、この場面3つ目のパラグラフに入るまで明示的にはなされないが、既に見たとおり、「棺に横たわる美しきジュリエット」のイメージは、37章で予示されている。そしてその3つ目のパラグラフでは、「彼[死者の夫]が私を[・・・]熱愛する女(ひと)の亡骸を前にシェークスピア的な悲嘆を吐露しようとやって来た者だと考えたとしても、無理のないことではないか?」との思案が、『ロミオとジュリエット』5幕3場、ジュリエットの亡骸に別れを告げに墓所を訪れたロメオ(あるいはその場所に最初に到着したパリス伯)を想起させる。その直後、イタリア語で記された詩句は、この出来事が彼の心に呼び起こした痛切な感情を、あるがままに吐露したものだろう。そして、これら一連の叙述に続く女性読者への語りかけで言及される「ハムレットのあの皮肉な頓呼法」とは、既に見た「墓掘り」の場面でのハムレットの独白(父王の宮廷道化ヨリックの髑髏への語りかけ)にほかならないから、『ハムレット』のこの場面への言及は、先立つ2章でのそれを含め、3度に及ぶことになる。「イタリアの旅」最後の3章は、こうして、ハリエット・スミッソンへの想いが著者の心中でいまや再生していることが初めて明らかにされ、以後、叙述がシェークスピア的な色彩を強めていくという構造になっていることが分かる。

これらを経た上で、44章では、ベルリオーズの帰還とほぼ時を同じくしてシェークスピア女優ハリエット・スミッソンがパリに再登場するなか、『幻想交響曲』とその続編『レリオ』が同地で公演され(1832年12月)、これを機に彼女との初めての面会が実現し、その後若干の曲折を経て彼女と結婚する(1833年10月)ことが語られる。すなわち、44章は、「イタリアの旅」の最後の3章を通じ、周到に準備されているのである。

これに対し、「ラ・ベラ・スポジーナ」のエピソードを実際に経験した1831年4月11日、ベルリオーズがどのような状況に置かれていたかを見ると、彼は、前年パリで別れて以来音沙汰のない婚約者カミーユに何が起きているのかを知ろうとローマを出てパリに向かう旅の途上にあり、フィレンツェに滞在していた。そして、「ラ・ベラ・スポジーナ」体験の数日後、婚約者カミーユがプレイエルと結婚することを告げるモーク夫人の手紙を、同じフィレンツェで受け取るのである。このときのフィレンツェ滞在は、『回想録』では34章で扱われている。だが、それは、専らカミーユとの恋愛の破局を巡る出来事を語ることに当てられた章である。「ラ・ベラ・スポジーナ」体験をそこで語ったのでは、この章のドラマティックな叙述の流れが遮られるだけでなく、この体験のシェークスピア的な意味合いを読者に適切に伝えることもできなかったに違いない。すなわち、このエピソードは、ベルリオーズがしたように、イタリアの旅を総括する章に置かれてこそ、最も効果的にその性格を発揮するのである。このように考えると、この選択が意識的・意図的なものであることは、ほぼ疑いを容れないといってよいのではないだろうか。

『回想録』の叙述が、必ずしも時系列的にではなく、むしろ主題別に整序した形でなされていることは、ケアンズによりつとに指摘されている(ケアンズ訳『回想録』編者序xviiiページ)。「ラ・ベラ・スポジーナ」体験が、時系列的な関連性が最も強い34章にではなく、本章で語られていることも、その一例とみてよいと思われる。

この観点からは、さらに、本章(結び)及び次の44章(冒頭)の記述と、時系列的に非常に近接しているにもかかわらず、これらの章で語られていない、ある重要な別の出来事についても、ここで見ておくことが適切であろう。その出来事とは、初恋の女性、エステルが結婚し、今はF***夫人となっていることを、イタリアからの帰還直後、生地ラ・コート・サンタンドレで知ったことであり、その経緯は、3章の結びのパラグラフで語られている。それによれば、彼はそのことを「イタリアからアルプスを超えて故郷に戻り、[・・・]家に着いてすぐ」、母ベルリオーズ夫人の、ある機転の利いた「いたずら(le tour)」によって知らされたのであるが、このパラグラフの記述は、本章の結びのパラグラフにそのまま続けたとしても、読者に少しも違和感を感じさせないだろうと感じられるほど、本章の記述と整合性を持っている。それでも、このエピソードを本章又は次の44章に記したのでは、前の章から受け継がれたシェークスピア的な流れが、エステルをめぐる出来事と交差することによって遮られ、効果を削がれてしまうことになる。これに対し、ベルリオーズがしたように、このエピソードをあらかじめ第3章の結びで語っておくことには、後々まで記憶に残る強い印象を読者に与える効果、さらにいえば、本書を繰り返し読むような注意深い読者には、44章末尾の記述だけでそれを思い起こさせることができるような効果があるように感じられる。そうしてみると、ベルリオーズがした扱いは、一方で3章に印象的な結びをもたらし、他方で43章から44章に至る流れをスムーズで効果的なものにするという、一石二鳥の効果を持つ巧妙な解決と評してよいのではないだろうか。

訳注4/イタリアからの帰還経路、ベルリオーズが見たメランの景色について

ローマを出てからのベルリオーズの旅行経路は、彼が当時使っていたスケッチブック(サイン帳サイズの5線譜帳。ラ・コート・サンタンドレのベルリオーズ博物館所蔵。詳細は下記ホロマンの論考参照)に、経路上の各地での支出記録の形で書き留められている。

それによれば、1831年5月25日、イタリアのトリノでアンベール・フェランに手紙(上記訳注2参照)を書いた後、同月末、グルノーブルの妹ナンシーの住居を訪ねるまでの彼の進路は、次のとおりである(各地での支出は省略)。

トリノ →「St. Ambroise」(トリノ近郊の町、サンタンブロージョ・ディ・トリノSant’Ambrogio di Torinoのことか) → スーザ(Susa) → モン・スニ(Mont-Cenis) → ランスブール(Lanslebourg) → モダーヌ(Modane) → サン・ジャン・ド・モーリエンヌ(Saint-Jean de Maurienne)→ シャパレイヤン(Chapareillan) → グルノーブル

これらのうち、トリノからサン・ジャン・ド・モーリエンヌまでは、当時は、サルディニア王国領、すなわち、イタリア域内だった。次の経由地、すなわち、グルノーブルに至る直前のシャパレイヤンは、当時も今もフランスのイゼール県に属する町である。この町は、同県を貫流するイゼール川の右岸にあり、同県の県都で旧ドーフィネ州の州都だったグルノーブル(当時は妹ナンシーが夫とともに住んでいた)との関係では、同じイゼール川沿いの約40キロ上流に位置している。

さて、本章の結びのパラグラフでは、彼がアルプスを降った後、故郷のイゼール川、その流域に広がるグレジヴォーダン渓谷を目にしたことが語られているが、その文章のうち、「懐かしいサン・テナールの岩塊があそこに」から「すべてが魅惑的で、美しい」まではすべて、初恋の地、メランについての言葉である(3章参照)。その地、メランは、イゼール川とグレジヴォーダン溪谷を挟んで(左岸にそびえる)アルプス山脈と対峙する(右岸の)巨大な山脈、シャルトリューズ山塊(Massif de la Chartreuse)のほぼ南西端に位置する「サン・テナールの岩塊」、すなわち「サン・テナール山(Mont Saint-Eynard)」の直下の斜面の中腹にある。(この辺り一帯の景観については、当館ギャラリー「ドーフィネ地方」の展示3の写真を参照されたい。ちなみに、当館の全てのページに表示されている「ロゴ」の画像は、左岸のアルプス山脈に連なる斜面から撮影した、サン・テナール山を含むシャルトリューズ山塊の写真[撮影場所は展示3の左上の写真と同一]である。)

このとき彼が見たメランの景色は、どのようなものだったのだろうか?

メランに隣接する町、モンボノ・サンマルタン(Montbonnot-St-Martin)にお住まいのベルリオーズ研究者、Pascal Beyls氏の回答によれば、その頃のイゼール川には、シャパレイヤンからグルノーブルまでの区間に橋がなく、この区間の渡河手段は渡し船に限られていたから、ベルリオーズは、右岸のシャパレイヤンを通過(同地で昼食代24スーを支出したことがスケッチブックに記されている)した後は、同じ右岸の王制下の国道(route royale)を南下してグルノーブルを目指したと考えられるとのことである。すなわち、彼はこのとき、当館ロゴ写真のように左岸の高所からグレジヴォーダン渓谷越しにメランのあるサン・テナール山とこれに連なるシャルトリューズ山塊を俯瞰したのではなく、渓谷内の(右岸の)低地から、メランとその背後のサン・テナール山を仰ぎ見たということである。Beyls氏にご提供いただいた、ベルリオーズが見たと考えられるサン・テナール山の景観の画像を、同氏のご厚意に深謝しつつ、以下に掲げさせていただく。

本訳注の作成に当たり、下記の文献を参照した。

Pascal Beyls,『家族の手紙』1巻p.43注1

D. Kern Holoman, “The Berlioz Sketchbook Recovered” 19th-Century Music, 3 April 1984, Vol.7, No.3, pp.282-317

Michelin, Les cartes departmental France, 333 Isère, Savoie

小学館『日本大百科全書(ニッポニカ)』「サボア」、「グルノーブル」の項

山川出版社『フランス史2』(『世界歴史大系』シリーズ)巻末地図「旧州と県」

吉川弘文館『世界史年表・地図』(第9版)