目次

凡例:緑字は訳注 薄紫字は音源に関する注

39章 ローマで音楽家が送る日々のこと、サン・ピエトロ大聖堂における音楽のこと、システィーナ礼拝堂のこと、パレストリーナに関する固定観念[ préjugé ]のこと、サン・ルイ教会[ l’église de Saint-Louis 〜サン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会( San Luigi del Francesi )を指すとみられる]における最新の宗教音楽のこと、オペラ劇場のこと、モーツァルトとヴァッカイのこと、ピフェラーリのこと、ローマで私が書いた作品のこと

永遠の都・ローマには、結局、いつも帰って来ざるを得なかった。そしてそこで、すべての芸術家の生き方のうちで、この地で暮らすことを余儀なくされた一人の外国人音楽家のそれ[生き方]以上に惨めなものは、その音楽家に芸術を愛する心がない場合ででもなければ、およそ存在しないと、ますます固く信ぜずにいられなかった。彼は当初、そこで自分の詩的な夢想が一つ一つ消え去り、自らのイマジネーションが作り上げた美麗な音楽の建造物が、およそ救いのない現実を前に、無残に崩れ去る様を目の当たりにし、絶えざる苦痛を味わう。くる日もくる日も、新たな経験をする度、新たな落胆に行き着くのである。音楽以外のあらゆる分野では、芸術は、生気にあふれ、壮大で、威厳に満ち、天賦の才がまばゆい光を放ち、種々の精華を誇っている。ところが、音楽だけは、逆境に茫然自失し、声を枯らして愚かな歌を歌い、1片のパンを投げてもらうのがせいぜいの、品位を失くした、隷属的な役割に追いやられている。このことは、数週間で、容易に看て取れた。ローマ入りしてすぐ、私は、サン・ピエトロ大聖堂へと急いだ。・・・そこは、広大で、崇高で、圧倒的だった!・・・ミケランジェロ、ラファエロ、カノーヴァの作品が、目の前にある。足元の床は、最も高価な大理石や、最も希少なモザイクで飾られている。・・・厳かな静けさ・・・ひんやりした空気・・・バランスよく豊かに溶け合った、明るい色調・・・途方もなく広い構内で、独りひざまずく年老いた巡礼者・・・巨大な丸天井の下で、どことも知れぬ一隅のかすかな物音が、遠くの雷鳴のようにとどろく・・・私は畏怖を覚えた・・・そこは本来、神の居るべき場所であり、自分には入る資格がないように思われたのである。だが、かくも壮大で大胆不敵な建物の建築を成し遂げたのも、自分と同じ、力なき被造物[人間]だったことに思い至ると、誇らしい気持ちがこみ上げてきた。そして、私が大切にしている芸術[音楽]が、この場所で果たすに違いない、素晴らしい役割のことを思った。心臓が、倍の速さで打ち始めた。「ああ!もちろん、そうだ!」たちまち私は考えた。「この絵も、この彫像も、これらの円柱も、この巨大な構造も、この建物の、いわば、肉体にすぎない。音楽が、その魂だ。建物がその存在を示すのは、音楽によってだ。音楽こそが、他の芸術と自らの力強い声とが絶え間なく謳う神の褒め歌を総括する存在であり、永遠者[神]の足下で燃える門なのだ[ c’est elle qui résume l’hymne incessant des autres arts, et de sa voix puissante le porte brûlant aux pieds de l’Éternel. 〜 le porte の前に c’est elle qui est を補って訳出 ]。さて、それならば、オルガンはどこだ?」・・・オルガンは、パリのオペラ座のそれより少し大きなものが、何とキャスターの上に載っていた。ピラスター[壁面から突き出た柱状の部分]の陰に隠れていたので、目に入らなかったのである。「まあ、いい。この貧弱な楽器は、たぶん、聖歌隊に音を示すためにしか、使われないのだろう。器楽は一切禁止だから、これで足りるに違いない。聖歌隊は、何人いるのだろうか?」・・・私は、パリの音楽院の小ホールを思い起こし、そこでは日々90人のコーラスが仕事をしていたのだから、少なくともその5〜60倍は広いサン・ピエトロ寺院では、聖歌隊員の数は、千人単位で数えねばならないだろうと思った。

その数は、通常の日で18人、盛儀の祝日でも、わずか32人である。システィーナ礼拝堂では、わずか5人で「ミゼレーレ」を歌うのをきいたことさえある。つい最近、優れた業績を持つ、ドイツのある批評家が、システィーナ礼拝堂の擁護論を張った。

曰く、「たいていの旅行者は、母国で彼らを楽しませているオペラのそれよりも一段と心を惹きつける音楽を、さらに言えば、一段と面白い音楽を予期して、堂内に入る。しかし、法王庁の聖歌隊が聴かせるのは、そうしたものではなく、数世紀を経た、単純で敬虔な、無伴奏の単旋律聖歌である。失望したディレッタントたちは、帰国すると一様に、システィーナ礼拝堂は音楽的に面白いものは何も提供しておらず、たいそう立派な世間の評判は作り話にすぎないと、断言するのである。」

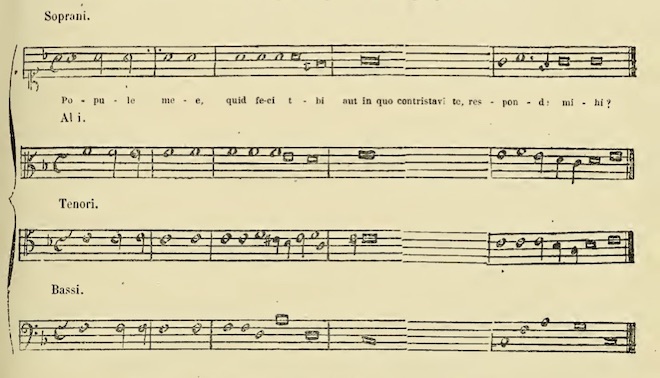

この点について、筆者は、この批評家が話題にしている皮相的な観察者たちと同じ意見を述べるつもりは、些かもない。まったく反対に、当時の書法や様式を少しも変えずに今日に伝えている、この過ぎ去りし時代の響きは、ポンペイのフレスコ画が画家たちに提供しているのと同じ価値を、音楽家たちに提供するものだ。筆者は、この旋律が、イタリアの作曲家たちが近時大流行させ、歌手も舞踊家もそれなしには本来彼らが勝ち得てしかるべき聴衆の喝采を受けることに確信が持てないほどになっている、トランペットと大太鼓の伴奏を欠いていることを、些かも惜しみはしない。請け合うが、システィーナ礼拝堂は、この嘆かわしい悪弊の侵入を免れている、イタリアで唯一の音楽演奏の場である。この場所に、カヴァティーナ[オペラやオラトリオの中で歌われるアリアよりも単純な独唱曲〜小学館ロベール仏和大辞典]の量産者たちの砲撃からの避難場所を見出すことができるのは、幸いなことである。法王庁の32人の聖歌隊は、世界最大の教会[サン・ピエトロ大聖堂]では、効果を上げることはもとより、声を構内に行き渡らせることすらできないが、それでも、件のドイツの批評家が指摘するとおり、法王庁の礼拝堂の遮られた空間で、パレストリーナの作品を演奏するには、十分である。筆者は、その澄んだ穏やかなハーモニーがこの場所で生み出す夢想に、捨てがたい魅力があるという点についても、この批評家の意見に同調する[ nous dirons avec lui que cette harmonie pure et calme jette dans une rêverie qui n’est pas sans charme. 〜 dans の後に la place を補って訳出。]。だが、この魅力は、その和声自体の特性であり、それを書いた作曲家の、いわゆる天分によるものではない。また、そもそも、こう述べること自体、下の譜例(パレストリーナの『インプロペリア』の一部)のような和音の連なりの数々を本にまとめることに生涯を費やした音楽家に、作曲家の名を与え得るとしてのことである。

4つの声部からなるこの聖歌には、旋律もリズムもない。和声も、ところどころに掛留を交えた3和音に限られている。これを書いた音楽家に、その仕事を助けた趣味の良さと一定の技量を認めるところまでは、よいとしよう。だが、「天賦の才(génie)」とは!まさか、ご冗談でしょう。

さらに言えば、パレストリーナは意図してこのようなスタイルで聖書の言葉に音楽を付したのであり、それは、ただできる限り敬虔な理想美に近づこうとする意思のみに動かされてのことであったと、いまなお本気で信じている人々は、大きな思い違いをしている。それらの人々は、彼が作ったマドリガルを聴いたことがないに違いない。彼は、これらの作品で、色恋を題材にした、たわいもない言葉に、彼が神聖な言葉に付したものと何ら変わらぬ種類の音楽を付している。例えば、「テベレ河の岸辺で、見目麗しい牧人に出会った。彼の恋の嘆きは・・・」といった歌詞を、一般的な効果においても、和声のスタイルにおいても、彼のいわゆる宗教作品のそれと何も違わない、緩徐な合唱に歌わせているのである。真相は、彼は、これらと違う種類の音楽は、作れなかったということである。彼は、天上の理想を追い求めることからも、程遠かった。それゆえ、前世代の対位法の作曲家たちへの、霊感を受けた反対者であったと評価されているにもかかわらず、彼の作品には、これらの先輩たちが流行らせた、判じ物のような音楽が、数多く見出されるのである。彼の『ミサ・アド・フーガム』が、その証拠である。

ところで、聴き手にもその難しさが想像できるほど巧みに処理された対位法の難所は、宗教的な感情の表現の、いったい何に寄与するのだろうか?和声の織工[=対位法の作曲家]の忍耐強さの証しであるこれらの作品は、作者の骨折りの真の目的という素朴な関心事について、彼の何を示しているのであろうか?その答えは、間違いなく、無[、つまり、何にも寄与しないし、何も示していない]、である[ en quoi ces difficultés de contre-point, si habilement vaincues qu’on les suppose, contribuent-elles à l’expression du sentiment religieux ? en quoi cette preuve de la patience du tisseur d’accords annonce-t-elle en lui une simple préoccupation du véritable objet de son travail ? en rien, à coup sûr. ]。例えば、ある音楽作品の表出上の個性が、無限カノンで書くことによって、いっそう力強くなるとか、いっそう真実なものになるということは、ない。また、表出の美しさや真実性にとって、作曲家が彼の探究と関係のない困難を克服したことは、関係がない。作曲に当たり、彼が何らかの態様で肉体的な苦痛や物的な障害に悩まされたとしても、同じことである。

仮にパレストリーナが両手を失って足で書くことを余儀なくされ、それを成し遂げたとしても、そのことで彼の作品の価値が増すことはないし、敬虔さの程度が増減することもない。

ところが、前述のドイツの批評家は、パレストリーナの『インプロペリア』を「崇高」と形容することをためらわない。

彼は次のように続ける。「この儀式の全体、主題そのもの、枢機卿団に囲まれ、法王が参列していること、感嘆すべき正確さと知性をもってなされた聖歌隊の歌唱の見事さなどのすべてが、その情景を、聖週間の諸行事のうちで、もっとも威厳があり、胸を打つもののひとつにしている。」・・・無論、そうだろう。だが、これらを全部合わせても、この音楽が、天賦の才や霊感の所産になることはない。。

読者には、年の終わりを悲しげに見せる、どんよりと暗い日々のある日の昼間、凍てつく北風がその哀愁をさらに深める中、『オシアン』を読みつつ、緑の葉を失った一本の樹の上で揺れるエオリアン・ハープ[風の通る場所に置くと多様な音を出す、弦楽器の一種〜ブリタニカ国際大百科事典小項目版の記事に拠る。文責訳者。]が出す、幻想的な和音に耳を傾けられたい。貴方はそのとき、深い悲しみの感情、自分とは異なる生き方への漠然とした果てのない憧れ、自分のそれに対する途方もない嫌悪、一言で言えば、自殺の誘惑に鬱ぎ(スプリヌ)の激しい発作が加わったものを、経験することができるだろう。その効果は、システィーナ礼拝堂のコーラスよりも、はるかに強烈である。それでも、エオリアン・ハープの製造業者を偉大な作曲家の一人に数えようとは、誰も決して考えなかったのである。

だが、少なくとも、システィーナ礼拝堂の典礼の音楽は、それに相応しい品格と敬虔な性格とを維持してきている。これに対し、ローマの他の教会は、古来の伝統に背き、この点から見て、およそ信じられないほど、劣化してしまっている。風俗壊乱( demoralization )とさえ言ってよいほどである。何人ものフランス人聖職者が、この言語道断な宗教芸術の堕落に憤っている。

[フランス]国王の祭典( la fête du roi )当日、私は、大規模なコーラスとオーケストラの演奏を伴う、荘厳ミサに参列した。この式典には、フランスの大使、ド・サントレール氏が、ローマで最良の演奏家を招請していた。パイプオルガンの前に設けられた、かなり広いバルコニー席に、60人ほどの奏者が陣取っていた。彼らはまず、劇場のオーケストラ・ピットで出すような大きな音で、楽器のチューニングをはじめた。ところが、パイプオルガンのピッチが低過ぎて管楽器がそれ合わせることができず、オルガンをオーケストラに加えることは、できないことが分かった。採り得る唯一の手立ては、オルガンなしで済ませることである。だが、オルガン奏者が、それを承知しない。聴き手の耳から血を流させることになろうとも、演奏に加わらずにいない構えである。この善良な人物は、金が稼ぎたいのだ。そして彼は、それをしっかり稼いだ。というのも、私は、生涯でこのときほど、心の底から笑ったことはないからだ。イタリアのパイプオルガン奏者の褒(ほ)むべき習慣に従い、彼は、式典のあいだ中、高音の音栓(ストップ)[ les jeux aigus ]しか用いなかった。オーケストラは、パイプオルガンの高音域[ petites flûtes ]の和音より大きな音が出せるから、総奏[ tutti ]の間は、オルガンの音を十分覆い隠しておくことができた。ところが、これらの楽器の大群が短い和音を強奏し、それから休止する場合、周知のようにパイプオルガンは反応が少し遅いので、他の楽器と同じように素早く音を止めることが出来ず、その結果、オーケストラより4分の1音も低いこの楽器の和音が露わになり、およそ想像しうる限り、もっともむごたらしく滑稽な、うめき声のような音がきこえるのである。

器楽演奏の合間、聖職者たちがグレゴリオ聖歌を詠唱している間にも、奏者たちは、湧き出る霊感を抑えられないらしく、驚くほど平然と、一斉に大きな音で試し弾きをしている。フルート奏者はニ調の音階を吹き鳴らす、ホルン奏者は変ホ調のファンファーレを奏する、ヴァイオリン奏者はそれぞれ感じのよいカデンツやチャーミングな装飾音を聞かせる、バソン奏者は大きなキイをパタパタ鳴らして得意げに低音を吹くといった有様で、そうするうちにも、件のパイプオルガンがさえずり、この前代未聞の演奏会に、カロ風[奇怪な、又は滑稽な、との含意か。ジャック・カロは、17世紀フランスの銅版画家、風刺画家。]の装飾を加え、仕上げをする。しかも、こうしたことが、フランス大使、フランス・アカデミー館長、司祭や枢機卿の一団、各国の芸術家多数といった、洗練された人々の面前で行われたのである。奏された音楽も、奏者に似つかわしいものだった。それは、クレッシェンド、カバレッタ[急速・華麗な結尾部]、持続低音(ポワンドルグ)、ルラド[急速な走句からなる装飾音]を伴うカヴァティーナ[歌謡的な性格の器楽曲]で、ヴァッカイのあるフレーズを頭、パチーニの種々の断片を四肢、ガレンベルクのバレエ音楽を胴体と尾に持つ、寄せ集めの怪物のような、名状しがたい作品であった。読者は想像されたい、この奇怪な宗教音楽の締めくくりに歌われた一連の独唱が、いかなるものであったかを。それらは、巨大な黒髯を両頬に蓄えた、でっぷりと太った赤ら顔の偉丈夫が、何と、ソプラノの声で歌うものであった。「これは驚いた。」笑いを押し殺している隣人に、私は言った。「まったく、この祝福された国では、あらゆることが奇跡だな。貴君は、あんなふうに髭を生やしたカストラート[少年期に去勢した高音の男性歌手]を、見たことがあるかい?」

「カストラートとは何ですか!・・・」笑い声と会話を聞きつけたイタリア人女性が我々を振り向き、怒気を含んだ声で言った。「 d’avvero non è castrato [イタリア語。「あの人は断じてカストラートではありません!」]」

「あの方をご存じなのですか?」

「 Per Bacco! non burlate. Imparate, pezzi d’asino, che quel virtuoso maraviglioso è il marito mio. [同。「バッカスに賭けて(、知っていますとも)!冗談じゃありませんよ!覚えておきなさいな、お馬鹿さんたち。あの素晴らしい名人は、私の夫です!」]」

他の教会でも、『セヴィリアの理髪師』、『チェネレントラ』、『オテロ』といったオペラ[いずれもロッシーニの作品]の序曲を、しばしば耳にした。これらの作品は、パイプオルガン奏者たちのお気に入りの演目となっていたものらしく、彼らは、こうした音楽で、教会の神聖な務めに、たいそう心地よい興趣を添えていたのである。

オペラ劇場の音楽も、教会の音楽が敬虔であるのと同じ程度に、劇的(ドラマティック)だった。壮麗さも同程度であり、創意も、形式の整い方も、スタイルの魅力も、思惟の深さも、同じ程度であった。劇場のシーズン中に聴いた歌手たちは、おしなべて良い声と、イタリア人の特質である(原注1)ボカリーズ(母音唱法)の才能を持っていた。だが、我々がパリでしばしば拍手喝采したドイツのプリマドンナ、ウンガー夫人と、かなり巧みなバリトン、サルヴァトールを別にすれば、凡庸の域を出ている者はなかった。コーラスは、アンサンブル、音程の正確さ、熱気において、パリのオペラ・コミック座のそれに1ランク劣っている。オーケストラは、その威容、規模の大きさにおいて、概ねモナコ公国の軍隊並みであり、普通、欠陥とされる資質は、例外なく、すべて備えている。ヴァレ劇場のチェロ奏者の数は、・・・1名であるが、その人は、金銀細工を生業としている。だが、彼は、生活のため、椅子の藁の詰め替えの仕事をせざるを得ない、彼のある同僚に較べれば、恵まれている。ローマでは、交響曲という言葉は、序曲という言葉と同じく、オペラ劇場のオーケストラが舞台の幕が上がる前に発する一定の物音であって誰も注意を払わないもののことを指すためにしか、用いられていない。ウェーバー、ベートーヴェンは、彼の地ではほぼ無名に等しい。システィーナ礼拝堂のある博学な神父は、ある日メンデルスゾーンに、自分はモーツァルトという名の将来を嘱望された若者のことを聞いていると語ったという。とはいえ、こうした立派な聖職者は、俗人とはめったに意思疎通をしないし、生涯を通じパレストリーナの作品としか関わりを持たないから、行動においても、意見においても、例外と評価すべき存在であることは確かである。演奏される機会は決してないにせよ、ローマには、モーツァルトについて、「将来を嘱望された若者」以外のことが語られるのを聞いたことがある人も、少なからずあるとするのが、公正だろう。学識ある音楽愛好家たち(ディレッタンティ)は、モーツァルトがすでに故人となっていることや、ドニゼッティには及ばぬまでも、いくつか注目に値する総譜を書いていることまで、知っているのである。その一人を私は知っていたが、この人は、十分率直な人物だったので、『ドン・ジョヴァンニ』[モーツァルトのオペラ]の総譜を手に入れ、それを長い間ピアノで分析した後、この「古い音楽」は、最近アポロ劇場で上演されたヴァッカイ氏の『ザディグとアスタルテア( Zadig et Astartea )』よりも、優れていると思われると、こっそり私に告げたのであった。ローマの人々は、器楽については、何ひとつ知らない。我々が交響曲と呼んでいるものについては、その概念すら、持っていない。

ローマでただ一つ、私が注目した器楽は、古典古代の音楽の名残だと考えたいとの思いを強く感じた、民衆の音楽だった。その奏者たち、ピフェラーリのことを、これから語ろう。彼らは、旅回りの楽師たちで、クリスマスが近づくと、4、5人のグループで山から下りて来て、あちこちの聖母像の前で、バグパイプとピフェリ(オーボエの一種)を用いた、敬虔な祈りの音楽を演奏する。彼らは普通、褐色の毛織物のゆったりしたマントを羽織り、山賊が被るような先の尖った帽子を着けており、その姿には、オリジナリティに満ちた、ある種の深遠な未開さが表れていた。私は、ローマの街のあちこちで、時の経つのを忘れ、彼らの様子に眺め入ったものである。彼らは、熱烈な信仰に目を輝かせながら、首を軽くかしげ、敬虔な愛に満ちた眼差しを聖母像に注いでいたが、その姿勢たるや、彼らが崇める聖像とほとんど同じくらい、身じろぎもしないものだった。バグパイプが、低音を吹く1本の大型のピフェロに支援されながら、2音か3音の和音を聴かせる。それに乗って、中型のピフェロが、旋律を奏でる。そしてそれらの上で、12歳から15歳くらいの子どもたちが奏する2本の非常に短い小型のピフェロが、震えるようなトリルやカデンツを吹き、この鄙(ひな)びた旋律に、風変わりな装飾の雨を降らせる。陽気で楽しいリフレインを非常に長く繰り返した後、素朴な優しさをもつ緩徐で荘重な祈りの旋律が、この素朴な交響曲を、しかるべく終わらせる。その旋律は、複数のナポリ歌曲集に載っているから、ここには掲げない。この一風変わったオーケストラは、近くで聴いたのでは、音が大きすぎ、ほとんど耐え難いほどである。しかし、一定の距離を置いて聴くと、心を動かされぬ者はまずない、素晴らしい効果をもたらす。その後、私は、ピフェラーリの音楽を、彼らの郷里でも聴いた。ローマで聴いたときにもたいそう見事だと思ったけれども、気の向くままに旅した、人里離れたアブルッツォの山中で彼らの音楽を聴いたときの感銘は、それをどれほど上回る鮮烈さだったことか!火山活動に由来する岩と、暗いモミの森林とが、天然の舞台装置として、この原始的な音楽と、一体化していた。そしてそれに、キュクロプス式城壁の名で知られる大昔の謎の巨大建造物の眺めと、(古代サビーニ族の牧人さながらに)羊1頭分の毛皮をそのまま身に付けた牧人たちの姿が、さらに加わったとき、私は、自分が古典古代の諸部族と同じ時代に生きていると、信じることができた。のちにエネアスを客人として鷹揚に迎えることになる、アルカディア人[の王]、エウアンデル[ウェルギリウス『アエネーイス』8巻]も、かつては、これら諸部族に加わるべく、この地に移住して来たのである[ je pouvais me croire contemporain des anciens peuples au milieu desquels vint s’installer jadis Evandre l’Arcadien, l’hôte généreux d’Énée. ]。

―――――――――――――――

以上からお分かりのとおり、ローマに滞在している間は、音楽を聴くことは、ほぼ諦めざるを得ない。このような反音楽的な環境の中で、私は、もはや作曲すらできない状態に陥ってしまった。アカデミー滞在中に、私が作った曲は、3つか4つに限られる。(1)『ロブ・ロイ』序曲[全集C D1(4)、YouTube : rob roy berlioz ]。長く取り留めのない作品で、1年後にパリで演奏したが、聴衆の反応は実にひどいものだった。私は、演奏会場を後にしたその日のうちに、この作品を焼却した[この作品に用いられた旋律の一つは、3年後の1834年、交響曲『イタリアのハロルド』(全集C D3(8-11))の主人公(又はその気分)を表す主題として、新たな生命を得る。](2)『幻想交響曲』の『野の情景』[第3楽章。全集CD2(3)、YouTube : scène au champ berlioz ]。私はこの楽章を、ボルゲーゼ邸[現在のボルゲーゼ公園。広大な庭園がある。]内をさまよい歩きながら、ほぼ全面的に書き直した。(3)モノドラマ『レリオ』(原注2)の『幸福の歌』[全集CD3(2)、 YouTube : chant de bonheur berlioz]。この作品は、我々の居館[ヴィラ・メディチ]の古典式庭園のツゲの生垣の上で、いつもの仇敵、南風に、陰険に揺すってあやされるうちに浮かんできた。(4)『囚われの女』と題する歌曲[全集CD8(12)、YouTube : La captive Berlioz、訳詞:当館2号棟第1展示室。 ]。これを書いたときは、それがその後たどる運命のことは、少しも予想していなかった。それに、これをローマで作ったと言えば、誤りとなる。作品の生まれは、スビアコだからだ。事実、私が記憶しているのは、次のようなことである。ある日、宿泊していたスビアコの料理屋兼旅館(オベルジュ)で、友人の建築家、ルフェーブルが仕事をしているのを眺めていたときのことである。デッサンをしていた彼の肘のちょっとした動きのせいで、作業机の上にあった本が、床に落ちた。私は、それを拾い上げた。見れば、それは、ヴィクトル・ユゴーの『東方詩集』であり、たまたま開(あ)いたページには、『囚われの女』が載っていた。私は、その魅惑的な詩を読んだ。そして、ルフェーブルの方を振り向き、「五線紙があるといいのだが。」と言った。「この詩に音楽が書ける。聞こえるんだ。」

「よしきた。いま渡す。」

ルフェーブルは定規と烏口(からすぐち)を手に取り、素早く譜表を描いた。私はそれにその小歌曲の旋律と、それに合う低音を書き留めた。そしてその書きつけを紙挟みに入れたが、それきり忘れてしまった。ローマに戻って2週間ほどが経ち、館長の公邸で皆で歌を歌っていたとき、この曲のことを思い出した。私は、ヴェルネ嬢に言った。「スビアコで思い浮かんだ歌があるのですが、ちょっと見ていただけませんか。どんな具合か見当もつかないので、試してみたいのです。」私は、ピアノ伴奏のパートを早書きし、我々は、それを使って、まずまずの演奏をすることができた。それは、大変な人気を博した。そのため、一か月後、この旋律を嫌と言うほど聞かされ、すっかり辟易してしまったヴェルネ氏が、私を呼び止め、次のように言ったほどである。「いやはや!次に山に行かれるときには、もう新しい歌を持ち帰ったりしないでいただけると思いたいものです。貴方の『囚われの女』のおかげで、この館(ヴィラ)が、ひどく住みづらくなってしまいましたからね。なにしろ、本館(パレ)も、庭園も、林も、テラスも、回廊も、あの歌の一節を歌ったり、唸ったりするのを聞かされることなしには、一歩だって歩けはしないのですから。『暗い城壁の・・・』だとか、『騎兵たちのサーベルが・・・』だとか、『私はタタールの娘ではない』だとか、『黒い肌の宦官に・・・』だとかですね。もう、気が狂いそうです。明日、使用人の1人に暇を出しますが、後任に関しては、『囚われの女』を歌わないことを、はっきりと条件にするつもりです。」

私は、後に、この歌曲を拡張し、オーケストレーションを施した。この旋律は、私の作品の中でも、最も色彩豊かなものの一つだと思う。

私のローマでの作品のごく短いリストを締めくくるため、挙げるべき作品が、あと一つ、残っている。ムーアの詩の散文訳に基づく、6つの声部とオーケストラ伴奏からなる敬虔な瞑想曲(「この世はすべてはかない幻影」)[全集CD8(11)、YouTube : méditation religieuse berlioz ]がそれであり、私の作品18、『トリスティア』と題する作品集の、第1曲となっている。

なお、[学士院の]規則に従い、パリの芸術アカデミーに私が送った、大編成オーケストラと合唱のための作品、『レスルレクシト』[キリストの復活と再臨。全集CD13(15)〜学士院に提出された版、同(9)〜1825年の初演版、YouTube : resurrexit berlioz ]についていえば、アカデミーの先生方は、この総譜に、大いに注目すべき「向上」だとか、ローマ滞在が私の構想( mes idées )にもたらした効果の目に見える「証し」だとか、私の誤った「音楽的傾向」の完全なる放棄といったものを見出したのであるが、実際には、それは、周知のように、ローマ賞を受賞する何年も前に、サン・ロック教会とサン・テュスタシュ教会で演奏された、私の『荘厳ミサ曲』[全曲:全集C D13(1-14)、YouTube : messe solennelle berlioz ]の1部分にすぎなかったのである。「不滅の人々」[アカデミー会員のこと]の判断、大いに信頼すべし、である!

原注1/当時はそうだったということ。

原注2/『幻想交響曲』を完結させる役割を担う、この作品のモノローグと歌の言葉は、ニースからの帰路、シエナからモンテフィアスコーネまでの徒歩旅行の間に書いた。(了)